Un extrait du livre de Henri Garcia « La fabuleuse histoire du rugby » qui détaille la genèse du Rugby en France.

De jeunes anglais au havre

par Henri Garcia éd. de La Martinière.

La grande première de Jean Charcot

L’un des pionniers du football-rugby en France n’est autre qu’un jeune garçon de 13 ans, qui dès 1880, alors qu’il est élève de 5e à l’École alsacienne, berceau du sport français, fonde une société scolaire avec quinze camarades. Les cartes de membres seront imprimées à 130 exemplaires et cela un an avant la fondation du Racing Club de France. Le nom de la Société: «Les Sans-nom». Le nom du jeune garçon Jean Charcot. Mais oui! le futur savant, célèbre spécialiste des travaux océanographiques dans les régions polaires, disparu en 1936 à bord du Pourquoi pas? a été un passionné du rugby, finaliste du championnat en 1895 puis champion de France en 1896 dans le pack de l’Olympique, dont il avait été également l’un des fondateurs1. En 1880 le jeune Charcot organise l’un des tout premiers, sinon le premier, match scolaire entre les Sans-Nom et la Société des frères Carvalho. Voici sur ces débuts en France du football-rugby, son témoignage capital dans une interview donnée en 1930.

Le 16 déc. 1895 contre Oxford au Cercle des Patineurs. Charcot est le 2e à gauche.

Fondation de l’U.S.F.S.A.

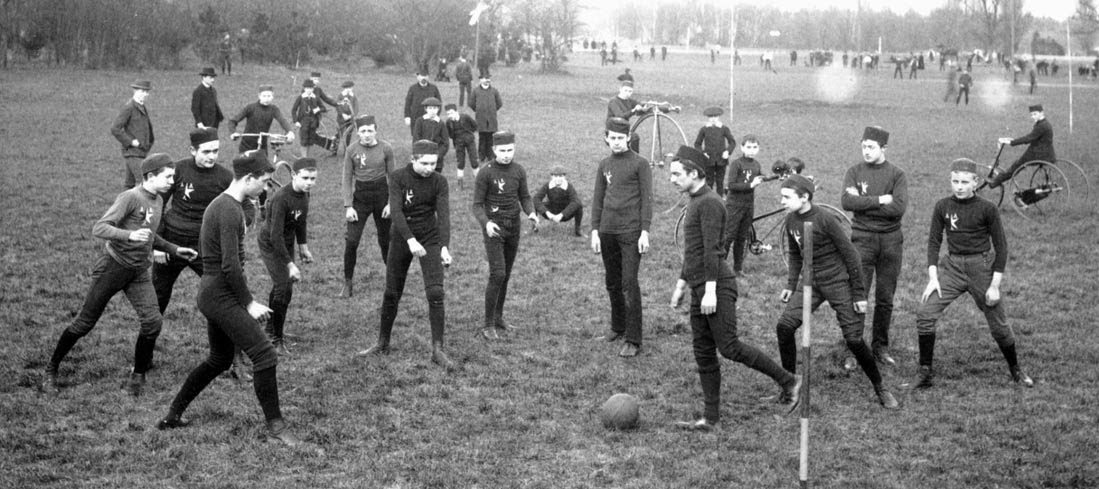

Il est vrai qu’en cette fin du XIXe siècle, un grand virage se dessine dans les esprits français. L’exemple des jeunes Anglais du bois de Boulogne est contagieux. Les jeunes étudiants parisiens ont apprécié ces compétitions au grand air. À défaut de toucher des couches profondes de la population, cette mode britannique obtient de réels succès dans les écoles et les universités. Les premières associations se forment: après le Paris Football Club, c’est le Racing Club de France (1882), le Stade Français (1883), puis l’Association Athlétique Alsacienne, l’Association Athlétique du lycée Buffon. Elles pratiquent surtout l’athlétisme et le football comme on désigne encore le rugby. Ce développement conduit les leaders du mouvement sportif, des jeunes à la fois pratiquants et dirigeants, à fonder le 27 novembre 1887 à Ville-d’Avray, l’Union des Sociétés françaises des sports athlétiques qui rassemble toutes les sociétés pratiquant les sports les plus divers et qui veulent mener une politique commune pour développer les sports en France. Ce mouvement, pour limité qu’il soit, n’en est pas moins insolite et soulève une indiscutable curiosité. Le Petit Français Illustré qui s’intitule «Journal des Écoliers et des Écolières» en fait mention dès son n°4, le 23 mars 1889: « Les enfants anglais et allemands s’adonnent plus que les jeunes français à la gymnastique et aux exercices violents. En Angleterre et en Allemagne on ne donne guère plus de sept heures au travail. Le reste du temps est consacré au jeu de paume, à la course, au ballon, au canotage, à tous les exercices du corps que nos voisins d’outre-Manche comprennent sous le nom de sport. «On s’occupe en ce moment, en France, à remettre en honneur ces passe-temps salutaires, ces jeux qui exercent les muscles, qui développent l’agilité et l’adresse. » Pour lutter contre une anglomanie qui traduit une certaine pédanterie, de nombreuses écoles, tant à Paris, qu’en province, n’admettent pas le football-rugby, mais une adaptation bien de chez nous, qui, on va le voir, lui ressemble comme un frère. […] Voir 1889 – Le jeu de la Barette Copie assez conforme, mais un peu maniérée du football-rugby, la barette connaît une assez belle vogue dans les écoles et plus particulièrement dans le Sud et le Centre, ce qui permettra un développement plus rapide du football-rugby dans ces régions que dans le reste de la France.

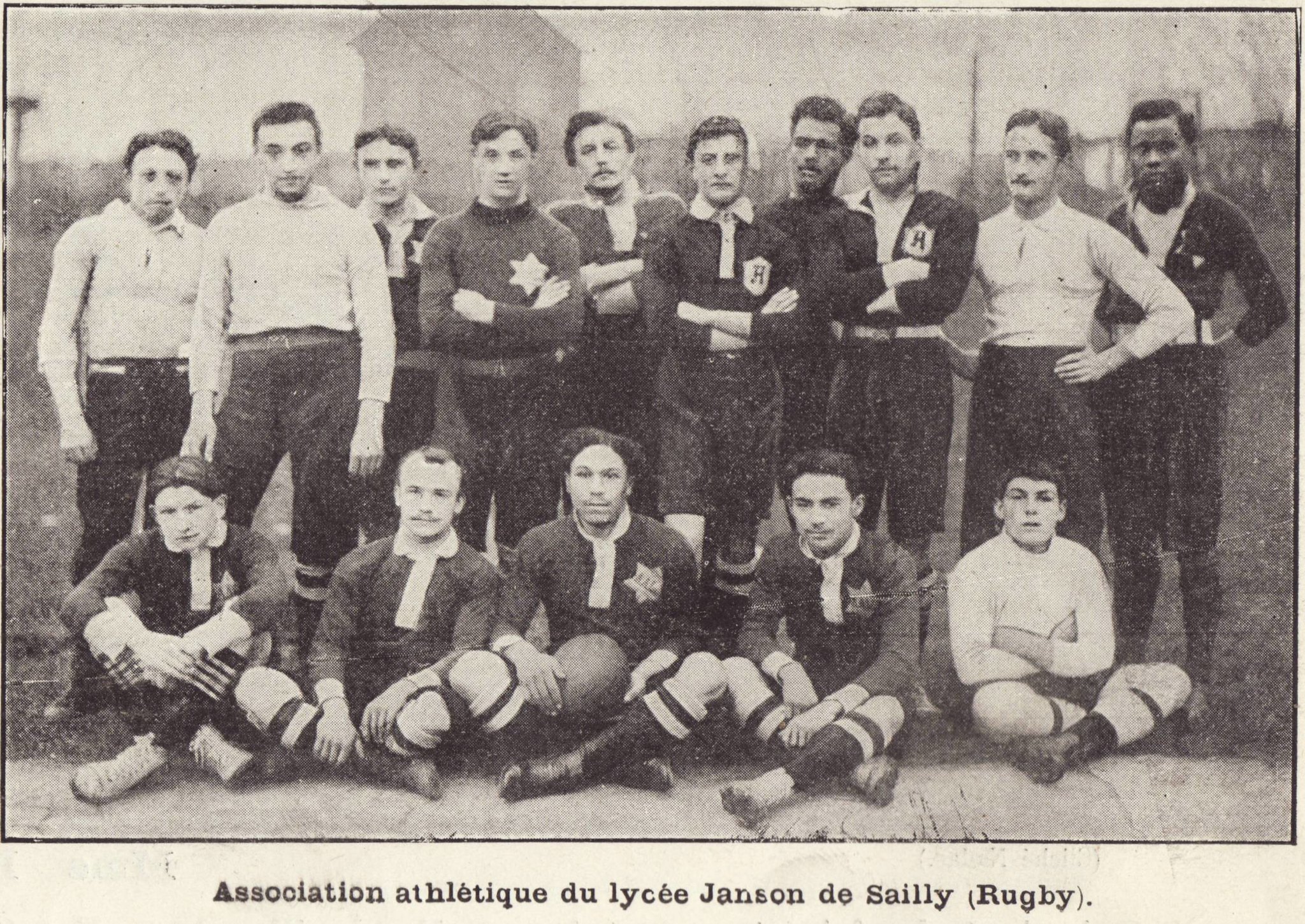

Un championnat pour les scolaires

L’U.S.F.S.A., dont le secrétaire général et la cheville ouvrière ne sont autres que le baron Pierre de Coubertin, prend force et le 5 avril 1890 publie le premier numéro de son hebdomadaire officiel Les Sports Athlétiques. À ce moment, quatorze sociétés sont réunies au sein de l’Union: cinq sociétés affiliées: le Racing Club de France, le Stade Français, l’Association Athlétique Alsacienne et l’Association Athlétique du lycée Buffon, et neuf sociétés reconnues le Sport Athlétique du lycée Lakanal (Sceaux), l’Association Sportive La Lenette (Janson de Sailly), l’Association Sportive de Louis-le-Grand, l’Union Athlétique du lycée Michelet (Vanves), l’Association Sportive du lycée Henri-IV, les Francs Coureurs, la Société de Sport de l’île de Puteaux, l’International Athlétique Club, et enfin le Stade Bordelais, seule société provinciale. Comme on peut le constater, les scolaires dominent nettement au sein de l’Union dont les cadres sont très jeunes. C’est pourquoi cette année 1890 voit la naissance du premier championnat interscolaire. Il regroupe trois équipes: le lycée Lakanal, l’école Monge et l’École alsacienne. Le 25 mars, la première compétition officielle d’un sport d’équipe en France s’achève par le succès de l’école Monge sur l’École alsacienne par 6 à 1, dans le match final. Le football-rugby est le sport collectif numéro un. Le football-association n’apparaît que par des notes brèves. […] Le 29 novembre 1890, la Commission de football de l’U.S.F.S.A. est constituée. Elle comprend Pierre de Coubertin, C. Heywood, E. Saint-Chaffray , G. de Saint-Clair et L. H. Sandford. C’est sur la pelouse de Saint-Cloud, au bois de Boulogne derrière le Petit Lac, mise à la disposition par M. Kortz, proviseur du lycée Janson, qu’ont lieu les premiers matches éliminatoires du championnat interscolaire. MM. de Coubertin, Frantz Reichel et le comte de Pourtalès assistent à la rencontre opposant Michelet à Henri-IV et qu’arbitre C. Heywood, président du Stade Français.

L’enthousiasme des pionniers

Tandis que le premier championnat scolaire est bien parti, les matches civils s’organisent à la bonne franquette. Les clubs invitent les joueurs de toutes les sociétés à participer aux matches qu’ils organisent. Le Stade Français compte par exemple trente engagements pour le dimanche 8 février et quarante pour le lundi 9 février. Le dimanche, une équipe conduite par Heywood rencontre une formation dont le capitaine est Wiet. La curiosité du public est telle au bois de Boulogne que l’arbitre M. P. Champ doit dégager plusieurs fois le terrain. Le lendemain on retrouve à peu près les mêmes joueurs. Cette fois le camp Heywood bat le camp Reichel 6 à 2 et on lit dans Les Sports Athlétiques: «Parmi les joueurs qui se sont distingués, citons: MM. F. Reichel, Mouchot, Colas, Sienkiewicz, Heywood, Barbin, de Coubertin, etc. «Match du mardi 10 février: moins de monde cette fois, on se ressent des parties précédentes et un peu de repos ne serait pas nuisible. La partie ne cesse cependant d’offrir un intérêt soutenu. MM. de Coubertin, Heywood, Marcadet, Wiet, H. Foucault, malgré de bien belles courses, n’ont pu empêcher MM. Faure-Dujarric, F. Reichel, A. Foucault, Pauly, Herbet, pour ne citer que ceux-là, de terminer la partie par 14 points contre 8.» Le moins que l’on puisse dire est que ces pionniers s’expriment avec un chaleureux enthousiasme; trois matches en trois jours, en dehors de l’animation de leur club, de l’U.S.F.S.A. et du journal de l’Union, et en plus de leurs études ou de leur travail, il faut le faire! À cette époque, ceux que l’on appelle les sportsmen sont animés d’ailleurs par une véritable foi. Ils sont convaincus que le sport sous toutes les formes est le moyen d’arriver à l’équilibre physique et intellectuel parfait de l’homme moderne, de l’homme du progrès, qui est déjà moralement l’homme d’un XXe siècle tout proche.

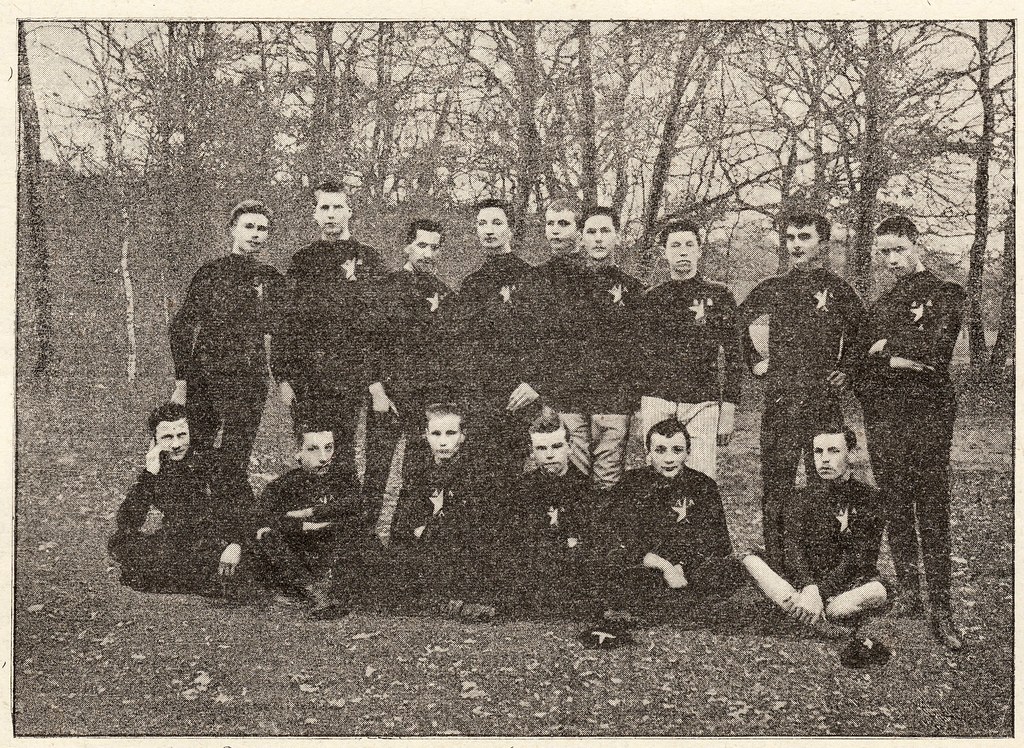

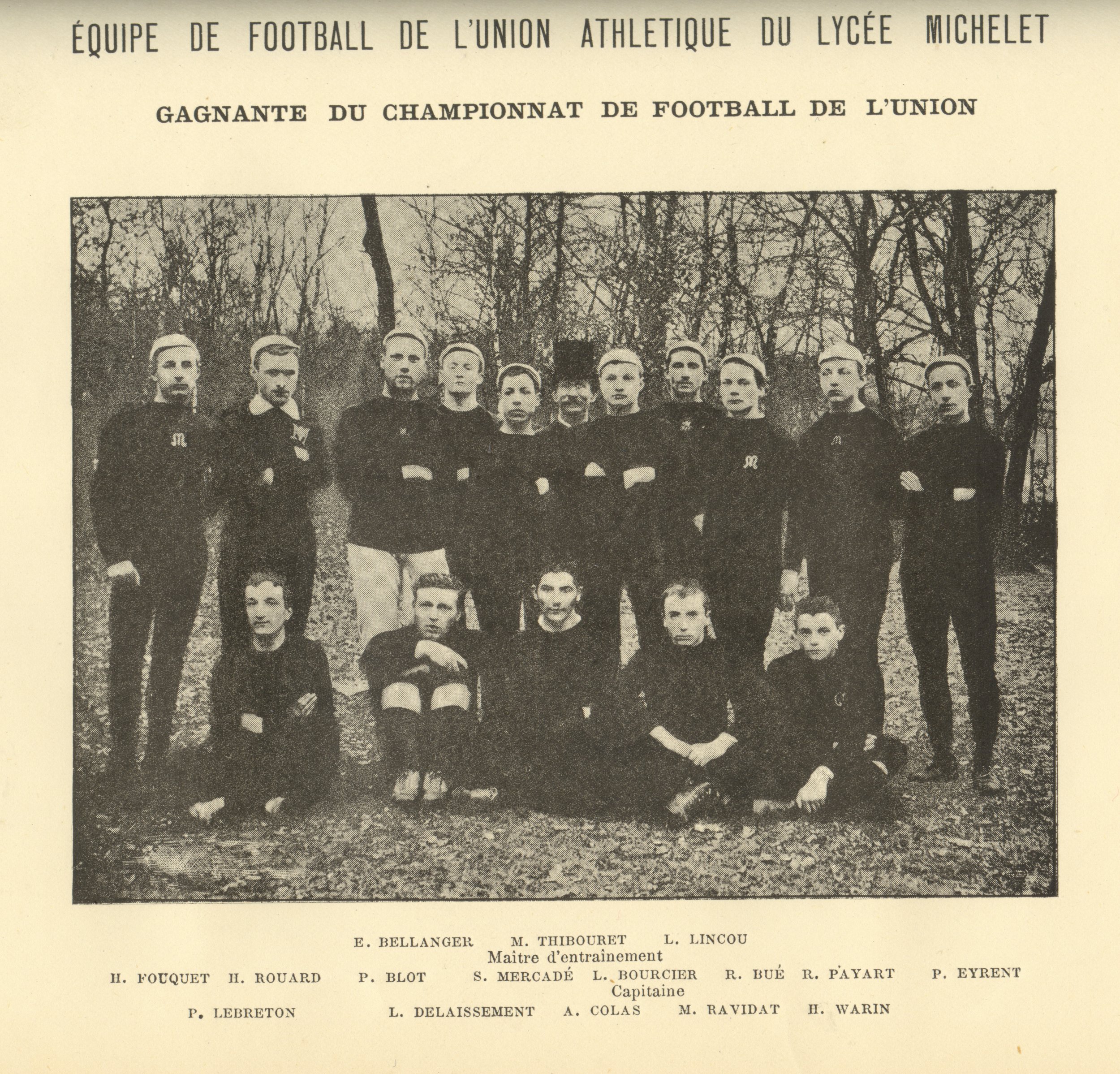

Equipe finaliste du premier championnat de France interscolaire.

Le premier Champion de France interscolaire 1891. H. Fouquet, H. Rouard, P. Blot, E. Bellanger, S. Mercadé, L.V. Thibouret (maître d’entraînement), L. Boucher, L. Lincou, R. Bue, R. Payart, P. Eyvrent, P. Lebreton, L. Délaissement, A. Colas, M. Ravidat, H. Warin.

Émulation et ignorance

Il est à remarquer que les équipes donnent une priorité au jeu des avants nettement plus nombreux que les arrières; que le jeu de trois-quarts est très embryonnaire et que le terme de demi-arrières n’est que la traduction de l’expression anglaise «half-backs». Mais tel qu’il est, ce football-rugby des premiers âges obtient un tel succès d’estime et de curiosité, que Les Sports Athlétiques décident d’offrir à tous leurs abonnés les deux photographies des équipes de football du lycée Michelet et de l’École alsacienne. Il faut bien que cette finale ait eu assez de retentissement pour qu’une revue s’en serve dans ce que l’on peut appeler une opération promotionnelle. Ce succès crée une émulation dans les clubs civils. Le Racing Club de France forme deux équipes dont les capitaines sont Frantz Reichel et Gonzalès de Candamo. La progression rapide du Racing fait naître des jalousies et l’on accuse le club parisien de délivrer des cartes de membres gratuitement, à seule fin d’accroître ses effectifs. Fort mécontent, le Racing publie la mise au point suivante: «Le Comité du Racing Club oppose le démenti le plus formel au bruit que certaines personnes se plaisent à faire courir et qui consisterait de la part du R.C. à admettre comme membres actifs et sans avoir ni entrée, ni cotisation à payer, les meilleurs coureurs des associations sportives. Il n’y a au R.C. que deux classes de membres: membres honoraires payant 40 francs par an et membres actifs payant 5 francs par mois. Personne n’est dispensé du payement de l’entrée qui est fixée depuis 1884 à 20 francs…» Preuve à la fois de la fringale sportive et de l’éclectisme des sportsmen, le 11 avril 1891, malgré la pluie, les membres du Racing auxquels se sont joints quelques scolaires se livrent pour la première fois à une partie d’association que le camp de F. Reichel gagne par trois buts contre rien. Puis, après un bref repos, les mêmes joueurs disputent un match de rugby où le camp de F. Reichel manifestement supérieur, bat le camp de F. de Candamo par 5 points à rien. Le 19 mai, le Racing et le Stade Français se rencontrent avec le baron Pierre de Coubertin pour arbitre. Après une partie très animée, le Stade Français l’emporte par 3 à 0.Ces confrontations montrent que les équipes des clubs, en particulier celles du Racing Club de France et du Stade Français, se structurent sérieusement et que leurs matches peuvent être d’un niveau comparable à ceux du championnat scolaire. Les équipes du Racing et du Stade sont de plus en plus actives, bientôt se monte une nouvelle société, les White Rovers, formée par des Anglais et des Américains, mais où d’autres sportifs peuvent jouer à la seule condition d’employer des mots anglais pour le jeu. Mais cette activité sportive, si elle a quelque résonance dans le grand public, reste encore limitée à un cercle d’initiés, comme en témoigne l’article de L’Autorité où Paul de Léoni, reprenant une chronique parue deux mois auparavant dans la Pall Mall Gazette de Londres, révèle que les statistiques ont chiffré à une cinquantaine le nombre de morts ou de blessés graves de la dernière saison en Angleterre. Et Paul de Léoni, prototype du Français moyen, ignorant à peu près tout du sport, conclut en ces termes incroyables: «Le football est un jeu meurtrier; on sait qu’il consiste à s’envoyer de petites balles très dures au moyen de raquettes; ces projectiles lancés d’une main sûre…»2

Des divergences existent entre les règles appliquées en France et celles qui se stabilisent en Grande-Bretagne; aussi faisant un bilan satisfaisant des activités de l’année 1891, Pierre de Coubertin, rapporteur de la Commission de football, conclut en ces termes: «Il s’agit de dresser le tableau des petites différences qui subsistent entre nos règles et les règles anglaises. Il faut, en effet, regarder à l’horizon où ne tardera pas à se lever l’astre des rencontres internationales et dissiper les nuages qui l’empêcheraient de verser sur notre cher pays ses rayons bienfaisants.»Plus de 100% par an

L’U.S.F.S.A. qui, à la fin de 1890, comptait 17 membres d’honneur et 107 membres honoraires passe respectivement à 24 et 164, en fin 1891. La progression est bien plus importante dans les associations, en voici la preuve: l’île de Puteaux passe de 373 à 586 membres; le Racing de 48 à 124 actifs et 95 à 193 honoraires; le Stade Français de 45 à 90 actifs et de 37 à 50 honoraires. Mais tandis que les clubs civils progressent, les associations scolaires reculent. Monge décline de 142 à 85; Buffon de 112 à 48. Pourtant la progression générale est remarquable. À la fin de 1891, l’U.S.F.S.A. est forte de 43 sociétés et totalise 952 membres honoraires et 3 954 membres actifs qui se répartissent ainsi: 2 561 dans les clubs civils et 1 393 dans les associations scolaires.

Champion interscolaire de Paris en 1898.