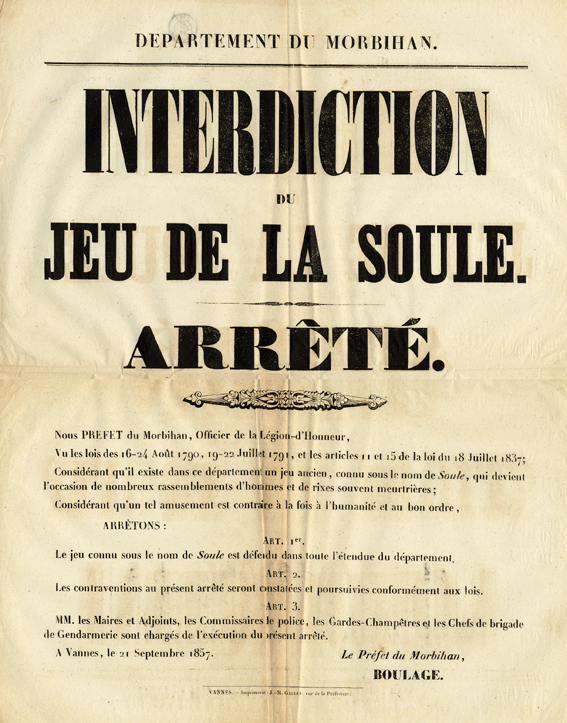

Extrait du livre « Les derniers Bretons » d'[?Emile Souvestre] paru en 1836, cette chronique témoigne d’un monde rural ancien en voie de disparition avec l’arrivée de l’ère industrielle. Le passage présenté ici raconte la soule dans le Morbihan du côté de Pontivy. Un rite très violent: la « générale » est élevée en principe de jeu… En bas de page également, un article paru dans «L’Illustration» du 28 février 1852 concernant un arrêté d’interdiction de la soule cette année là dans l’arrondissement de Domfront (Orne) ainsi qu’un extrait d’un discours de Siméon Luce de l’Académie en 1889 retraçant l’histoire de la soule en France.

§ III. – La soule dans le Morbihan. – Histoire de François le souleur.

LES DERNIERS BRETONS – par Emile Souvestre – première édition 1836 1re partie: LA BRETAGNE ET LES BRETONS – Chapitre IV. « Le pays de Vannes. »

Emile Souvestre Ed. de 1858.

Cet exercice est un dernier vestige du culte que les Celtes rendaient au soleil. Ce ballon, par sa forme sphérique, représentait l’astre du jour; on le jetait en l’air, comme pour le faire toucher à cet astre, et lorsqu’il retombait, on se le disputait ainsi qu’un objet sacré. Le nom même de soule vient du celtique heaul (soleil), dans lequel l’aspiration initiale a été changé en s, comme dans tous les mots étrangers adoptés par les Romains 1, ce qui a donné seaul ou soul.

Une des très rares soules connues en France (musée de Normandie).

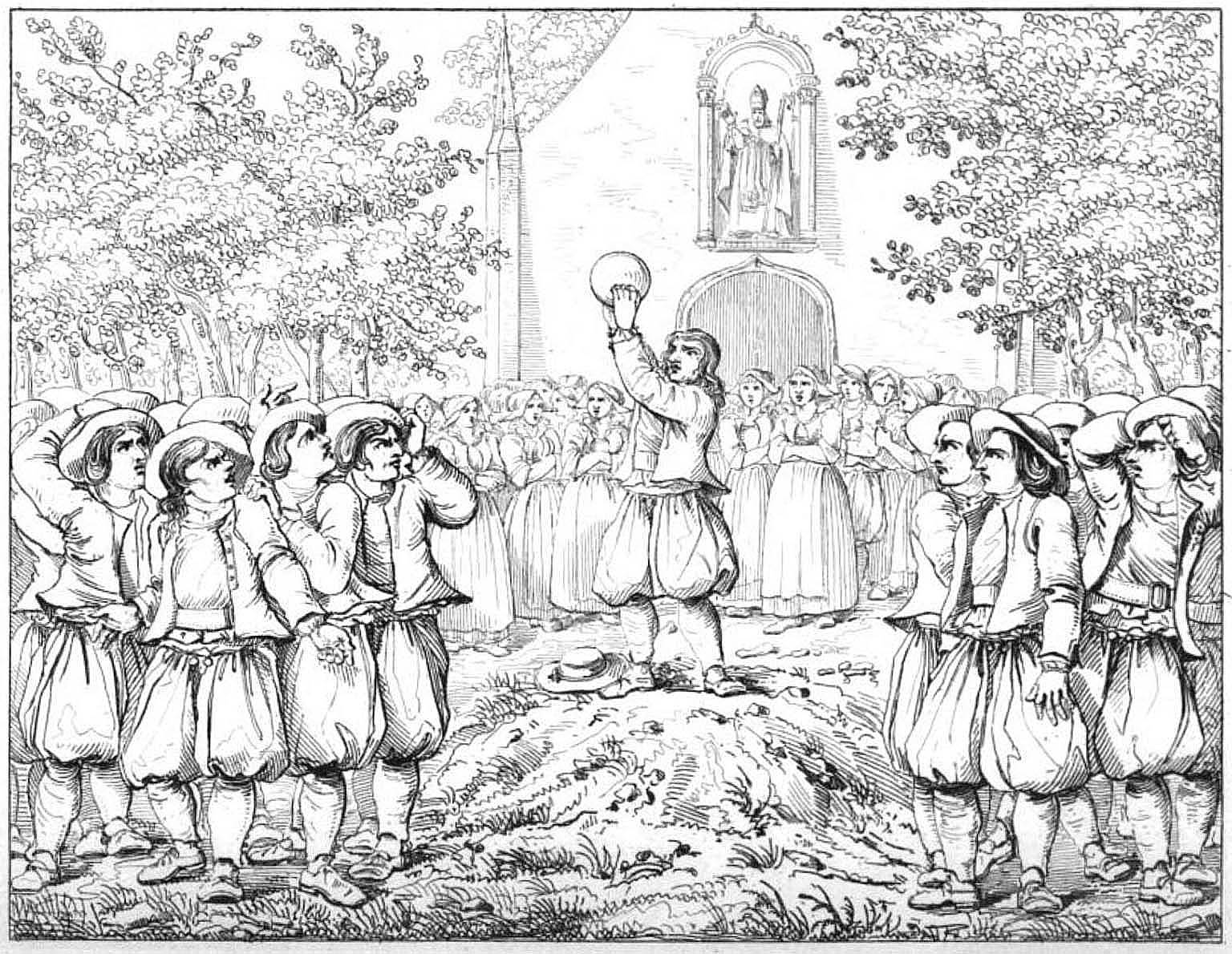

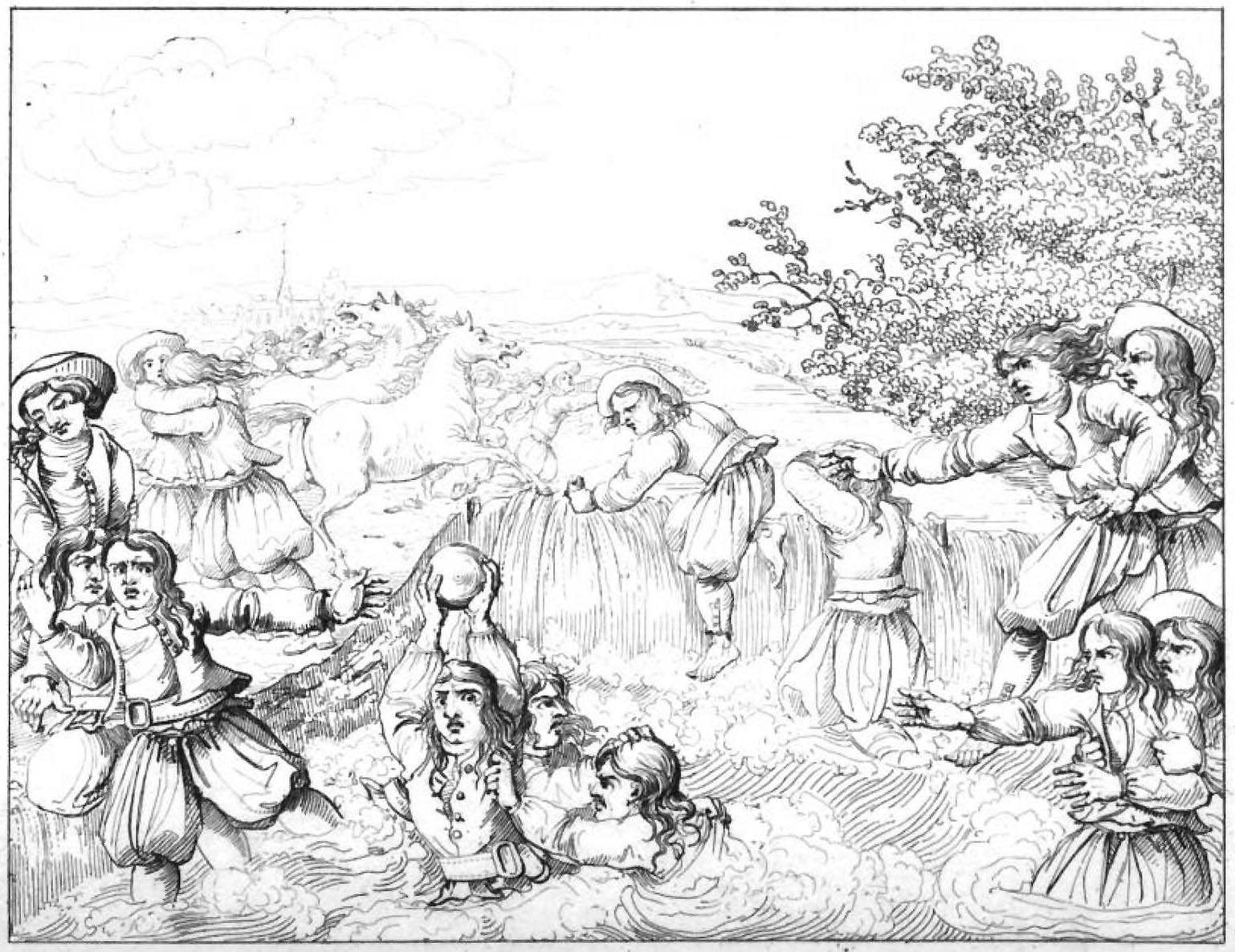

Début d’une partie de soule en Bretagne au XVIIIe siècle

Début d’une partie de soule en Bretagne au XVIIIe siècle

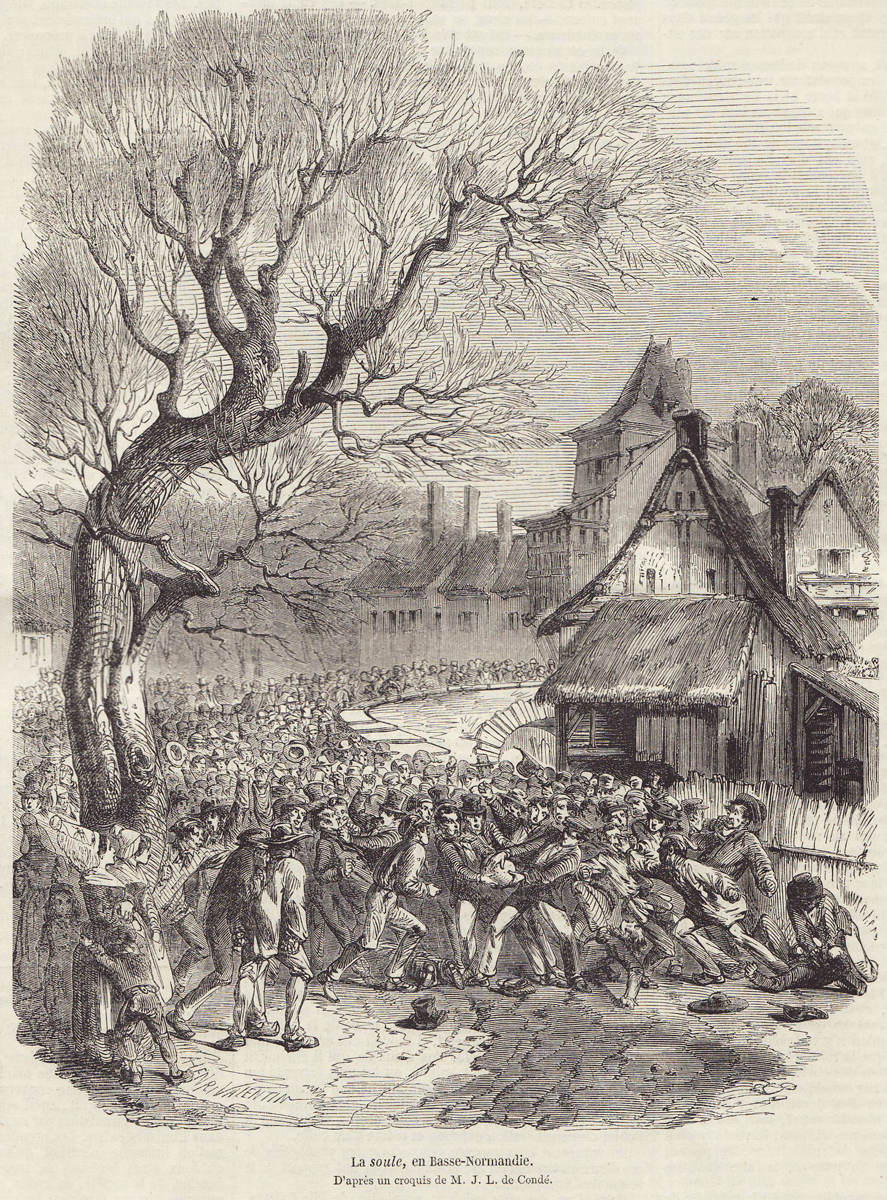

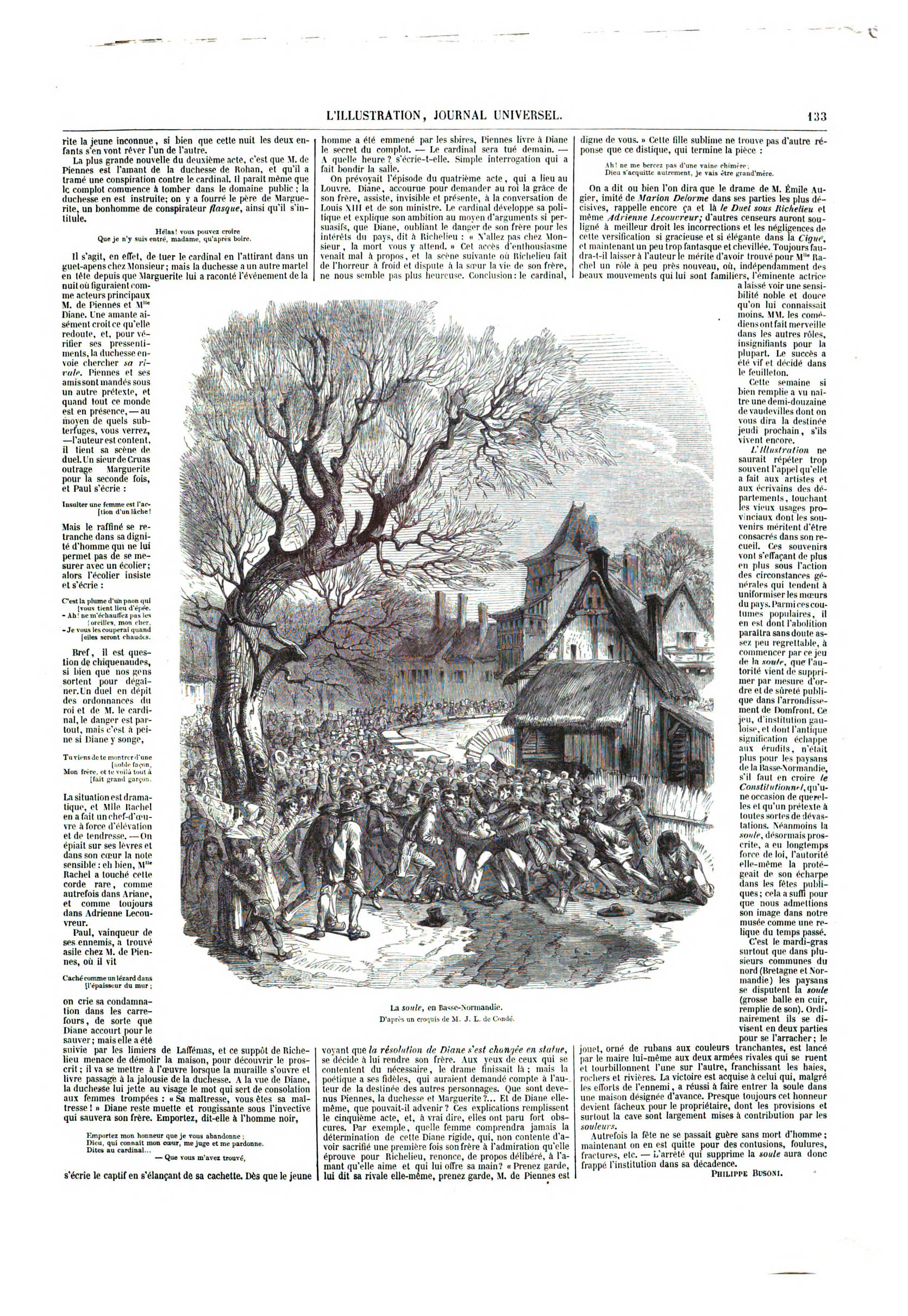

Gravure présentant le

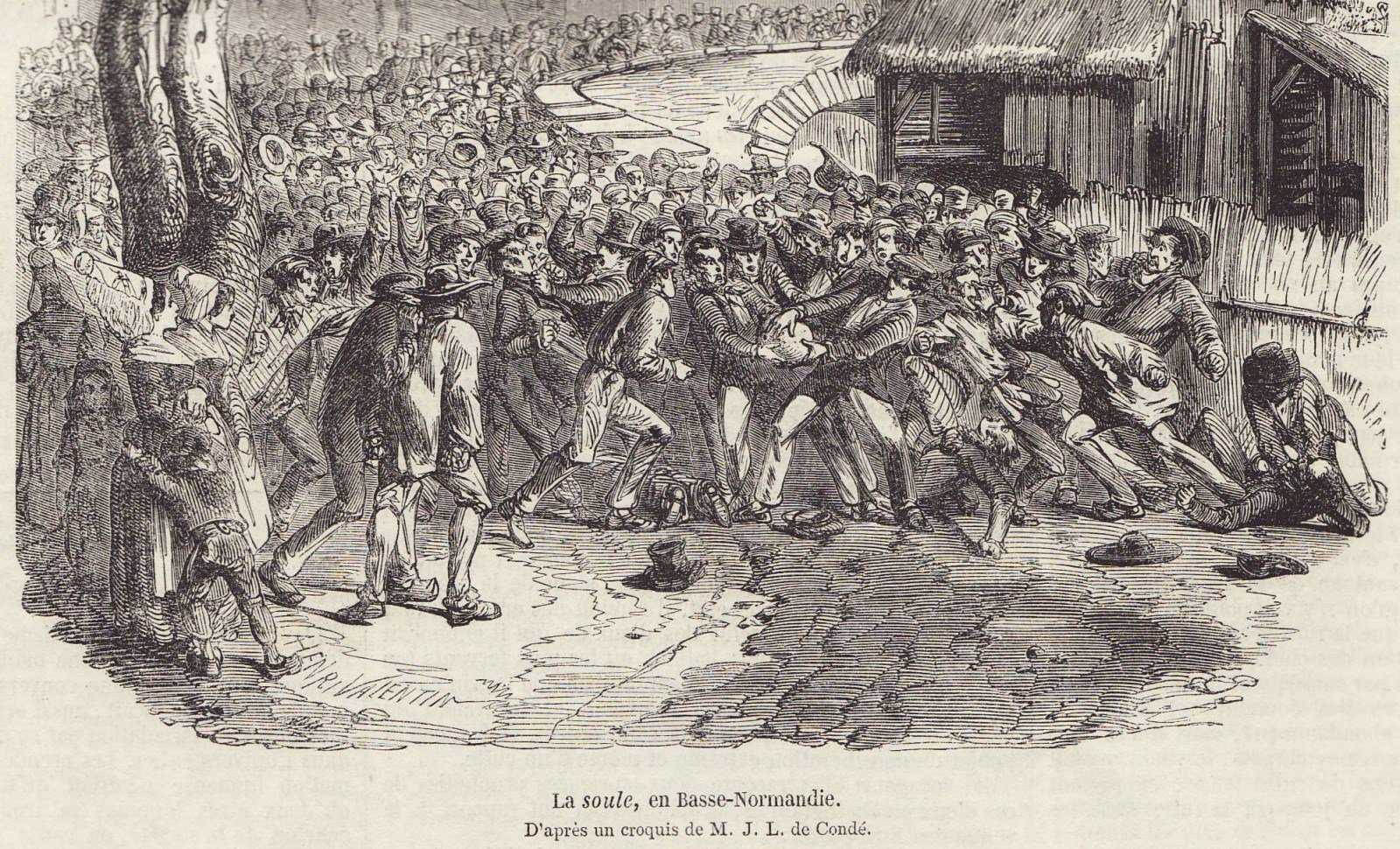

D’après un croquis de M. J. L. de Condé.

— Viens ici, chouan, que je te prenne ton autre œil. Le paysan n’avait point répondu et était demeuré à l’écart. Une seule fois, vers la fin de la journée, François ayant été renversé avait senti, au même instant, deux sabots ferrés qui lui écrasaient le ventre, et il avait aperçu l’œil sans prunelle de Pierre qui roulait sur lui d’une manière terrible; mais, grâce à ses efforts et à ceux de ses ami, il s’était bientôt relevé.

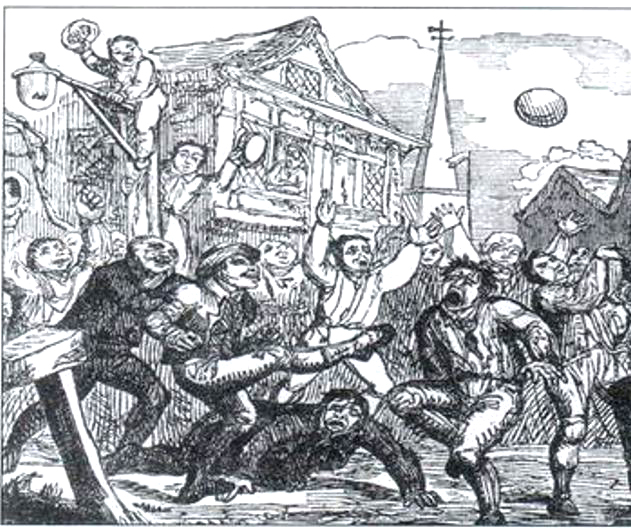

Le combat de la Soule

Le combat de la Soule— Tu es en Stival, bourgeois, dit-il; j’ai droit sur toi

— Laisse-moi, chouan, crie l’ouvrier.

— Donne-moi la soule.

— La voilà. Lâche-moi à présent.

— Tu me dois encore quelque chose, bourgeois.

— Quoi donc?

— Ton œil! hurla Pierre, ton œil! Et pendant qu’il criait ces mots, son poing fermé s’abattait sur l’œil gauche de François et le faisait jaillir de son orbite.

— Laisse moi, assassin! criait celui-ci.

— Tu me dois encore tes dents, bourgeois. Et les dents du Pontivien tombaient brisées dans sa gorge. Alors un délire furieux s’empara du paysan. Tenant sous son bras gauche la tête de François, il se mit à lui marteler le crâne avec son sabot qu’il tenait de la main droite. Cela dura sans doute longtemps, car le lendemain on trouva près du ruisseau François qui ne donnait aucun signe d’existence. Telle était cependant la force du vieux souleur, qu’il revint à la vie; mais il fallut le trépaner, et depuis ce jour il resta borgne et idiot. Pierre, traduit en cour d’assises, ne répondit rien à toutes les questions du président, sinon que François était en Stival lorsqu’il l’avait rencontré, et que c’était comme ça qu’on jouait à la soule. Il fut acquitté, mais les soules furent défendues.

L’Illustration du 28 février 1852.

De quelques jeux populaires dans l’ancienne France

par Siméon Luce de l’Académie Française – 22 nov. 1889. Voir sur Gallica. [extrait] […] La soule, du latin solea, sandale, la «choule», si l’on adopte la prononciation normande et picarde, est un jeu qui consiste à se disputer un ballon ou une énorme balle, soit en la poussant du pied, soit en la lançant à l’aide d’une crosse. Ce genre de lutte constituait, au moyen âge, le plus populaire des jeux de force ou d’exercice, comme les dés étaient le plus usuel des jeux de hasard. La soule avait de vieille date de trop profondes racines dans presque toutes les parties du royaume, particulièrement dans les campagnes, pour que l’ordonnance de Charles V pût la détruire. Au XIVe siècle, ce jeu, qui se ressentait de la rudesse des mœurs, n’allait guère sans plaie ou bosse, et ceux qui s’y livraient devaient s’estimer heureux s’ils n’avaient ni un œil crevé, ni un bras rompu, ni une jambe cassée. C’est qu’en réalité, dans beaucoup d’endroits, la soule perpétuait, sous la forme d’un amusement violent, ici des haines de race et des luttes locales séculaires, là des rivalités inspirées par la différence d’âge et de situation sociale.On sera frappé de cette particularité que le jeu de soule n’était nulle part plus en honneur qu’à la limite des petits pays de l’ancienne Gaule tels que le Vermandois, le Bray, le Vexin, le Meldois ou pays de Meaux, la Brie, le Gâtinais, le Beauvaisis, l’Amiénois, l’Artois, etc. Comment l’ordonnance de 1369, aurait-elle pu faire disparaître un genre de lutte qui s’était ainsi transmis de génération en génération à travers les siècles? Aussi, cette ordonnance fut-elle plus impuissante encore, s’il est possible, contre la soule que contre les autres jeux dont il vient d’être question. Dès 1374, on soulait à Chauny, et la lettre de grâce où il est fait mention de ce jeu contient le préambule suivant: «Comme, en icelui pays de Vermandois, spécialement environ les dites villes de Chauny et de Caillouel, il soit accoutumé, de si long temps qu’il n’est mémoire du contraire, faire certaines soules de jeunes hommes et enfants, c’est à savoir des villes contre autres, esquelles soules les uns rencontrent aux autres des poings ès visages ou ès corps et si fort et si durement comme ils peuvent.» Nous apprenons par un autre acte, daté de 1380, que l’on n’avait pas cessé de se livrer à ce même exercice à Neufchâtel-en-Bray: «La soule, en la manière accoutumée, se fit en dehors d’icelle ville de Neufchâtel, et certains joueurs, en soulant, férirent par le visage à effusion de sang un prêtre, présent le dit Perceval qui leur dit: Soulez paisiblement ou vous en allez hors de la soule.» Une charte remontant aux premières années du règne de Charles VI nous fait assister à une grande partie de soule livrée entre les habitants du Vexin normand et ceux de la forêt de Lyons: «Comme, de si longtemps qu’il n’est mémoire du contraire, les gens du pays du Vexin normand et de la forêt de Lyons aient accoutumé de eux ébattre et assembler chacun an pour souler et jouer à la soule les uns contre les autres devant la porte de l’abbaye de Notre-Dame de Mortemer.» Le même caractère de lutte de pays à pays se retrouve dans les parties de soule qui se livraient encore, vers le milieu du XVe siècle, le 9 mai, entre Picards et Artésiens, près de la chapelle de Vauchelles2, ès «mettes» ou confins du bailliage d’Amiens, «en une place où étaient assemblées deux cents personnes et plus des villages d’environ, en intention de voir la soule et ébattement qui là se devait faire, ainsi que l’on avait accoutumé de tout temps».

Lorsque la partie de soule se jouait entre habitants de la même localité, c’était d’ordinaire entre les gens mariés et ceux qui ne l’étaient pas et l’ordonnance de Charles V ne supprima pas plus ces soules locales que celles qui peuvent être dites régionales. Ces exercices avaient lieu surtout pendant les fêtes de l’hiver, à Noël, le jour du premier janvier, à la Chandeleur, à Carême prenant ou à mardi gras et à la mi-carême. «Le jour de la Chandeleur, la justice de Meaux a accoutumé par chacun an de bailler aux gens mariés et à marier du dit lieu de Meaux une soule pour aller jouer dehors et près de la dite ville, c’est à savoir les compagnons mariés contre les compagnons à marier.» «Le mardi, jour de Carême prenant, après dîner, à Guise, en Thiérache, les compagnons de la ville allaient souler à la soule, qui de tout temps est accoutumé d’être faite à la Petite-Couture, des compagnons à marier contre les compagnons mariés.» En Bourbonnais, dans le bailliage de Cusset, le jour fixé pour cette lutte des maris contre les célibataires de chaque localité était le plus souvent la fête de Noël, et dans certains villages de ce bailliage on n’appelait pas ce jeu la soule, mais la «boule de Chalandas». Des prix étaient décernés aux vainqueurs.Les mêmes habitudes s’étaient conservées en Basse-Normandie pendant la seconde moitié du XVIe siècle, comme on le voit en parcourant le curieux journal d’un gentilhomme du Cotentin, Gilles Picot, sire de Gouberville[[Voir Le Journal du sire de Gouberville.]]. Dans cette région, paroisse contre paroisse et dans chaque paroisse, mariés contre non mariés, des hommes de toute condition et de tout âge, confondus ensemble, se livraient au jeu de soule, les dimanches et jours de fête, après la messe, avec une véritable fureur. Les parties duraient souvent jusqu’à la nuit, et l’on s’y disputait la «pelotte» avec un tel acharnement, qu’il n’était pas rare qu’elle se perdît en forêt ou même fût poussée jusque dans les flots de la mer mais ni l’épaisseur des taillis, ni la nécessité de se jeter à l’eau jusqu’au cou pour la rattraper n’arrêtaient les joueurs. Voici une note prise par le sire de Gouberville au lendemain de l’une de ces grandioses parties: «Le 14 janvier 1552 au soir sur les onze heures, j’envoyai François Doisnard chez mon cousin de Brillevast et chez le capitaine du Theil, afin qu’ils nous amenassent de l’aide pour la choule de Saint-Maur le lendemain. Je lui envoyai par Jacques et Lajoie un sou pour sa peine et lui mandai qu’il me fît réponse de son message avant la messe. Le lundi 15, jour de Saint-Maur, avant que je fusse levé, Quinéville, Groult et Ozouville, soldats au fort, arrivèrent céans, venant de Valognes. Nous déjeunâmes tous ensemble, puis allâmes à Saint-Maur[[Ancienne chapelle de la paroisse de Tourlaville, près de Cherbourg, où l’on avait coutume de célébrer tous les ans la messe le jour de la fête de Saint-Maur, patron de cette chapelle.]], eux, Cantepie, Simonet, Moisson, Lajoie, Gaultier Birette (ces trois derniers étaient au service du sire de Gouberville) et plusieurs autres. Nous y arrivâmes comme on disait la messe, laquelle dite, maître Robert Potet jeta la pelotte et fut débattue jusques environ une heure de soleil et menée jusques à Bretteville[[Manche, arr. Cherbourg, c. Octeville. De la chapelle Saint-Maur à la grève de Bretteville, la pelotte avait parcouru environ trois kilomètres.]] où Gratian Cabart la prit et la gagna. Y étaient mon cousin de Raffoville, mon cousin de Brillevast, maître Guillaume Vastel, de Réville, le capitaine du Theil, Nicolas Gohel, Bouffart d’Orglandes et plusieurs autres de mon parti; et des adversaires, Le Parc, Arteney, maître Guillaume Cabart et leur bande et quelque peu de Cherbourg. En nous en revenant, Cantepie demeura à souper chez Jacques Cabart, parce qu’il s’était mis en la mer et avait été fort mouillé et changea d’accoutrements chez Rouxel, à Bretteville. En passant par chez Cosme du Bosc, Simonnet, le Leuvron, Moisson, Lajoie, qui menait mon cheval, Nicolas Drouet, Jean Groult, Lorimier et autres, nous bûmes 4 pots de bon cidre et [mangeâmes] un «cymeneaul» (sorte de gâteau) pour ce, 4 sous. Il était nuit quand j’arrivai céans3.»

Les Bretons ne s’adonnaient pas avec moins de fougue au divertissement de la soule que les Normands, et les récits d’Émile Souvestre publiés, il est vrai, il y a près d’un demi-siècle, nous montrent les habitants de la presqu’île armoricaine, particulièrement ceux du Morbihan, se ruant de nos jours encore à ces mêlées avec une frénésie qui n’était pas toujours exempte d’arrière-pensées de haine et de vengeance4.

Il ressort de nombreux textes qu’au moyen âge on distinguait déjà deux variétés du jeu de soule. Il y avait d’abord la soule proprement dite ou «soule au pied», suivant l’expression usitée dans certains actes des XIVe et XVe siècles, où le jeu consistait, comme l’indique du reste l’étymologie, à pousser avec le pied la boule ou l’éteuf, ce que nous appelons aujourd’hui le ballon ou la balle. C’est le «foot ball» ou ballon au pied des Anglais qui passent pour nous avoir emprunté ce jeu à l’époque de la guerre de Cent ans. Un amusement parisien, la barette, n’est, comme le «foot ball» d’outre-Manche, qu’une variété un peu adoucie du ballon au pied ou de la soule primitive. […]- Voyez Vassius, Etymologicon lingae latinae. ↩︎

- Vauchelles-sur-Authie (Somme), arr. Doullens, c. Acheux. ↩︎

- Journal manuscrit du sire de Gouberville, publié partiellement par l’abbé Tollemer, 2° édit., 1879, I, p. 173 et 174. ↩︎

- Voyez dans Les derniers Bretons (Paris, 1866, I, 125-130) le conte de François le Souleur. Cf. Perrin, Galerie bretonne. ↩︎